令和6年能登半島地震の関連情報(GSJ)

令和6年01月01日に発生した能登半島地震に関して,地質調査総合センター(GSJ)では関連情報や調査報告等をまとめています.

詳しくは

GSJホームページの当該ページ

をご覧ください.

はじめまして,佐脇泰典(さわきやすのり)と申します.地震学を専門とする若手研究者です.

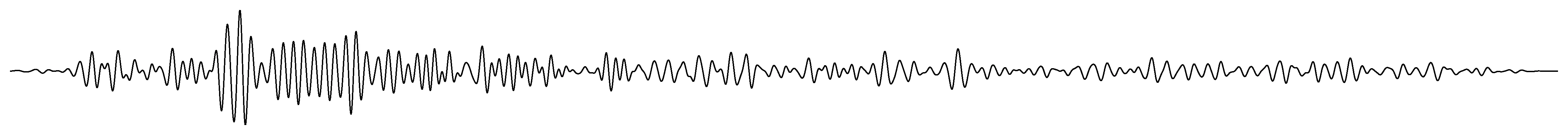

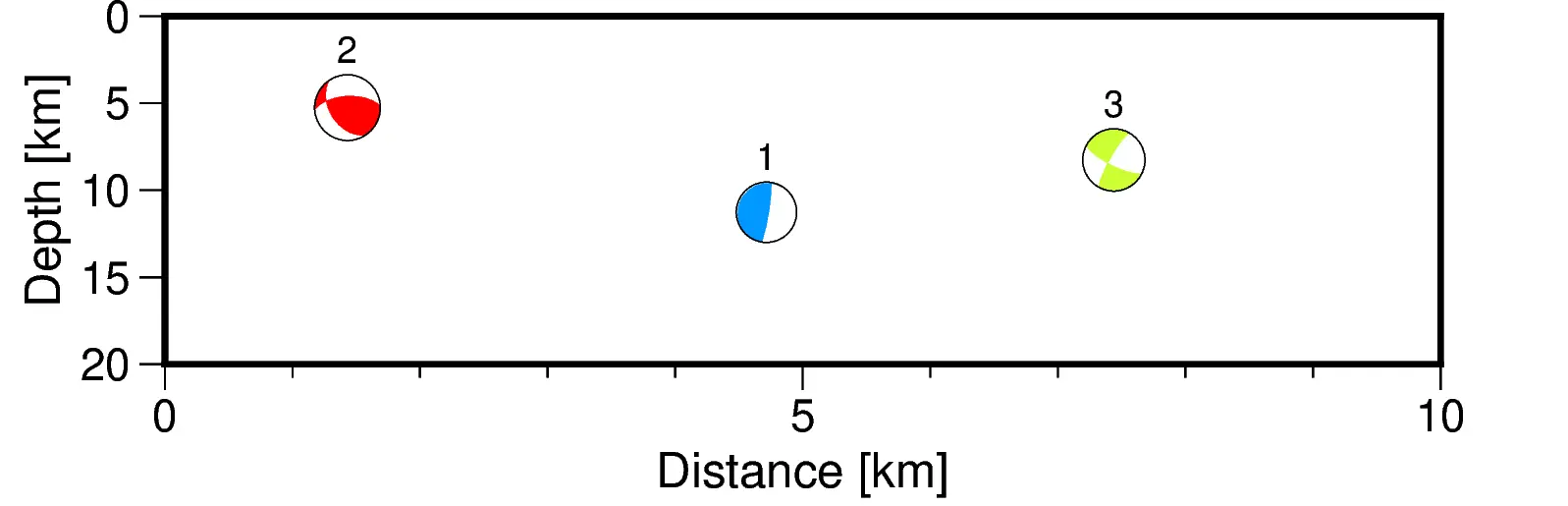

地震学的手法や機械学習技術などを用いて,地殻内断層の詳細分布や形状,地下構造の空間不均質性などを推定することで,地球内部における地震テクトニクスの更なる理解を目指しています

Download the latest CV (last updated on 27 December 2025)

| 期間 | 場所 | 予定 |

|---|---|---|

| 2026/05/24–29 | 幕張メッセ | JpGU2026 |

令和6年01月01日に発生した能登半島地震に関して,地質調査総合センター(GSJ)では関連情報や調査報告等をまとめています.

詳しくは

GSJホームページの当該ページ

をご覧ください.

新年あけましておめでとうございます.今年は自分の研究の幅を広げる年にしたいと思います.論文の出版にも励みたいですね.

2024年もよろしくお願いいたします.

2023年11月07日から12月10日までアメリカ合衆国コロラド州ゴールデンに滞在し,U.S. Geological Survey (USGS)のDavid Shelly博士と在外研究を行いました.海外での研究生活は初めてでしたが,英語のみで会話や議論を行う良い経験となりました.

この後はサンフランシスコに向かい,American Geophysical Union Fall Meeting 2023に参加し, ポスター発表 を行います.

京大の学生が筆頭の共著論文が公開されました.

Ruan, Yihuan, Yoshihiro Ito, and Yasunori Sawaki, (2023). Anisotropic Velocity Structure Beneath Shikoku, Japan: Insights From Receiver Function and Shear Wave Splitting Analyses Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128, e2023JB027178. doi: 10.1029/2023JB027178

パシフィコ横浜で開催された地震学会秋季大会(2023年10月31日から11月02日まで)に参加し,STAR-Eポスドクとして初めての成果発表を行いました.多くの方と有意義な議論をさせていただきました.今回の講演情報は下記の通りです.

日本学術振興会・科学研究費助成事業(科研費)「研究活動スタート支援」に採択されました!

自身初の競争的資金となります.

地震波伝播経路特性を推定する手法構築に向けて研究を進めていきます.

STAR-E勉強会で東北大学を訪問しました. 久々の出身大学だったので懐かしい気分に浸りました.

筑波大学と防災科学技術研究所に訪問しました. 防災科研では,博士論文の内容をお話ししました.