AGU25@New Orleans

アメリカ・ルイジアナ州ニューオーリンズで開催された AGU25(米国地球物理学会2025年大会)に12/15–19の期間で現地参加しました.海外学会の学生引率は初めてでした.

アメリカ・ルイジアナ州ニューオーリンズで開催された AGU25(米国地球物理学会2025年大会)に12/15–19の期間で現地参加しました.海外学会の学生引率は初めてでした.

Steep intraplate reverse faulting adjacent to the hypocenter of the 1923 Kanto earthquake: The Mw 5.0 western Kanagawa earthquake in eastern Japan on 9 August 2024

新たな筆頭論文を出版しました.2024年8月9日に神奈川県西部で発生したMw5.0の地震(最大震度5弱)について,再決定した余震分布から断層面形状を推定しました.南落ちの高角逆断層に加えて走向の異なる面構造が確認でき,伊豆弧地殻内のイベントであると考えられます.本研究では,STAR-E産総研課題で発表した震源クラスタリング法 (Sawaki et al. 2025, JGR) を使用しました.

本研究成果の詳細については,下記の論文をご覧ください

2025年10月20日から22日にかけて,地震学会秋季大会が福岡国際会議場で開催され,ポスター発表を行いました. 学生も2名,研究成果をポスターで発表しました.

立命館大学2025年度秋セメスターの一般教養科目『地球科学』の講義が始まりました。14週がんばって走り切りたいと思います。

東京大学大気海洋研究所共同利用研究集会「 地震学と地質学の統合的発展に向けた若手シンポジウム 」にて,基調講演を行いました.

多くの若手研究者・学生の参加があり,地震学・地質学の今後について熱い議論が交わされました.コンビーナの奥田氏・山谷氏・小澤氏および大気海洋研・山口准教授に感謝いたします.

シンガポールで開催された 22nd Annual Meeting of the Asia Oceania Geosciences Society (AOGS2025) とポルトガル・リスボンで開催された IAGA/IASPEI Joint Scientific Meeting 2025 にそれぞれ現地参加しました.シンガポール・ポルトガル両国とも初めての訪問でした(欧州自体が初でした).リスボン滞在中にケーブルカーの事故が発生したのは非常にショッキングな出来事でしたが,学会自体いろんな発表を楽しむことができました.

Aftershock distribution of the 2024 Noto Peninsula Earthquake, Japan, determined using a 3D velocity structure and uncertainty quantification

令和6年能登半島地震(Mj7.6)では,半島南西から北東の沖合にかけて広範囲に断層破壊を引き起こし,余震活動も広域に広がっています.従来の震源再決定では簡易な一次元速度構造を用いるケースが多く,特に速度構造が複雑な海域の余震震源位置には,大きな不確実性がありました.本研究では能登半島に適した3次元速度構造と,震源決定の不確実性を定量化するマルコフ連鎖モンテカルロ法を用いることで,余震の震源位置を誤差付きで再決定しました.

その結果,北東沿岸の余震活動は深さ15kmよりも浅い場所で発生していることが分かりました.本震によって海底の断層浅部を破壊し,津波発生につながった可能性を示しています.また,半島直下の余震活動の空間分布は,2007年の地震(Mj6.9)の余震分布や半島先端で活発だった群発地震の活動とは大きく異なっており, Sawaki et al. (2025) などの先行研究と調和的でした.

詳細については,Earth, Planets and Space誌に出版された下記の論文をご覧ください.

2025年05月25日–30日の期間に幕張メッセで開催された, 日本地球惑星科学連合(JpGU)2025年大会 に参加しました.今回の学会では非常に多くの方と交流させていただくことができ,個人的に過去一番の学会でした.なお,以下の口頭発表1件とポスター発表1件を行いました

Intraslab reverse faulting adjacent to the hypocenter of the 1923 Kanto earthquake: The Mw 5.0 western Kanagawa earthquake in eastern Japan on 9 August 2024

2024年8月9日に発生した神奈川県西部の地震(Mw 5.0)の断層面形状を 震源クラスタリング で推定しました.プレート境界ではなく,スラブ内で発生した地震であることが分かりました.

査読前の内容であることにご注意いただき,是非ご覧ください

Sawaki, Y., T. Shiina, and T. Uchide. Intraslab reverse faulting adjacent to the hypocenter of the 1923 Kanto earthquake: The Mw 5.0 western Kanagawa earthquake in eastern Japan on 9 August 2024 [Preprint v1]. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-6353744/v1

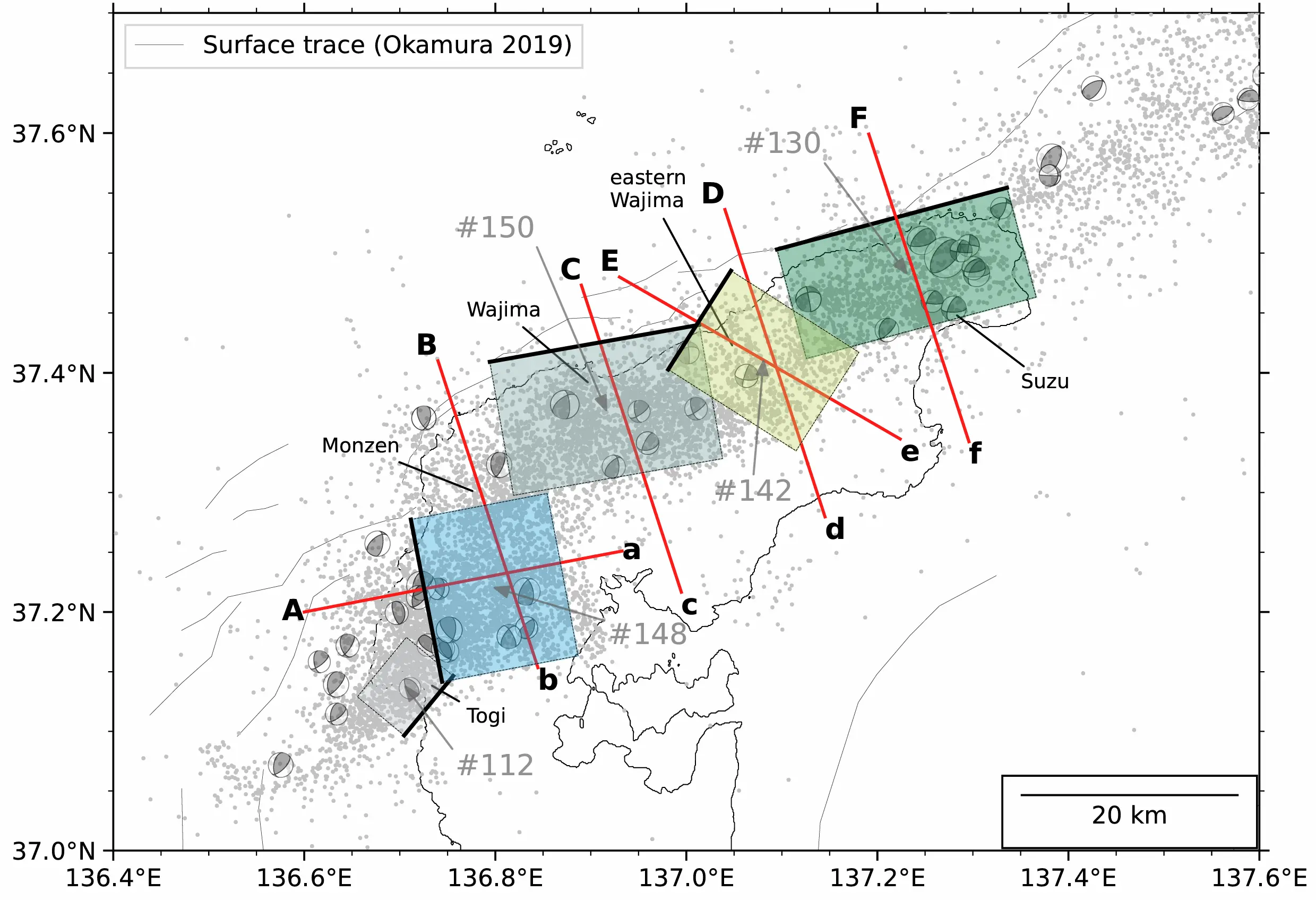

Fault Geometries of the 2024 Mw 7.5 Noto Peninsula Earthquake from Hypocenter-Based Hierarchical Clustering of Point-Cloud Normal Vectors

2024年元日に発生した「令和6年能登半島地震」の断層面形状を推定しました.半島直下に,大小5枚の断層面が海岸線に沿うようにして並んでいます.輪島東部ではより反時計回りに回転した面を抽出したほか,西岸では東に傾斜する面が見られます.これらの局所構造は複雑な断層すべりが発生したことを示唆するとともに,重力異常や地質構造ともよく対応していました.能登半島の形成と地震テクトニクスの理解にも繋がる研究成果です.

関連して,2024年度産総研理事長賞(特別貢献)も連名で受賞しました. 「国の地震防災施策への貢献:令和6年能登半島地震への対応」 ということで,この研究成果が今後の地震防災施策にも貢献できればと思っています.

本研究成果の詳細については,下記の論文およびソフトウェアをご覧ください